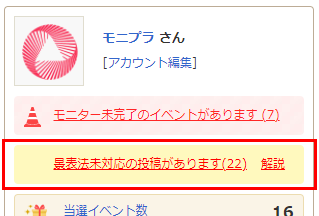

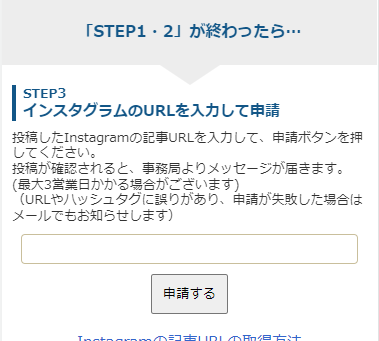

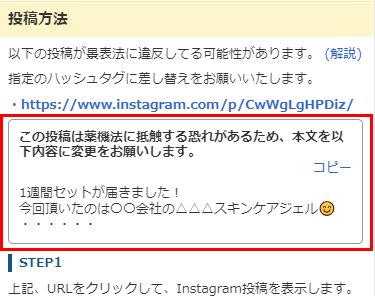

景表法改正に伴うおねがい

- アンデルセン クラブ

- イベント

- 【新登場】アンデルセンミニ食パンのモニター5名様募集!

- 投稿一覧

- 2月・如月 (きさらぎ)

『アンデルセン ファンサイト』

アクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ございませんが、当ファンサイトは

モニプラ内でのサービスを終了させていただいております。

終了したイベント、モニターに関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

| お問い合わせ先 |

|

株式会社アンデルセン |

|---|

注目の無料モニター・サンプル情報はコチラ!

![]()

【新登場】アンデルセンミニ食パンのモニター5名様募集!

2月・如月 (きさらぎ)

冬の名残がなかなか去らない二月。「暦の上では、もう春なのに…」ついついそんなことをつぶやいてしまう寒さですが梅の木はつぼみを膨らませ、春を告げようとしています。

のんびり梅を眺めれば遠くから鶯の鳴き声が聞こえてくるかもしれません。

旧暦2月の異称、如月といい、また「きぬさらぎ」ともいいました。現在では、ほぼ3月にあたります。「日本書紀」の仁徳紀の中に、奈良県東部の山中に氷室(ひむろ)を造り夏には日本酒のオンザロックを飲んでいたという記事がありその中に「春分(きさらき)」という呼称が用いられています。

語源説はいくつかありますが、寒さを防ぐために衣をさらに重ねて着る意から衣更着(きさらぎ)にまた陽気が発達する時期であるところから気更来(きさらぎ)になったというのがよく知られています。(さらに草木の芽の張り出す月だからこの名がついたという説や旧暦2月は燕が来る時季であるといわれており去年の旧暦8月に雁が来てさらに燕がやって来始める月、すなわち「来更来(きさらぎ)」月が語源だとする説などがあります。)

*その他の2月の別称

建卯月(けんぼうげつ)・令月(れいげつ)・麗月(れいげつ)・雪消月(ゆきげづき)梅見月(うめみづき)・梅津月(うめつづき)・初花月(はつはなづき)木芽月(このめづき)・大壮月(たいそうづき)・小草生月(おぐさおいづき)中の春(なかのはる)・酣春(かんしゅん)・春半(しゅんはん)仲陽(ちゅうよう)・仲序(ちゅうじょ)・為如(いじょ)・令節(れいせつ)降入(こうにゅう)・華朝(かちょう)・美景(びけい)・恵風(けいふう)など。

立春(りっしゅん) 新暦2月4日ごろ⇒旧暦1月節気 太陽が黄経315度の点を通過する時。節分の翌日です。暦の上では、この日が一年の始めとされた。この日から春になります。「春たつ」「春くる」などと春の季語になっています。日足が伸び、この頃から気温は上昇に向かい木々もしだいに芽吹き始め春の気配がどことなく感じる時節です。春とは言えこの時期はまだ寒さが続きます。禅寺ではこの日の早朝、入り口に「立春大吉」と書いた表紙をはる風があるようです。また、立春は雑節の基準日でもあり、八十八夜・土用・二百十日などを起算するもとになります。

雨水(うすい) 新暦2月18日ごろ⇒旧暦1月中気 太陽が黄経330度の点を通過する時。雨水とは、今まで降った雪や氷が解けて水となり、降る雪も雨に変わるという意味です。この頃は、雨水もぬるみ、草木の発芽を促し、萌芽のきざしが見えてくる時候で昔より、農耕の準備などに、この雨水を目安として始められたようです。

恵方巻。 吉方巻き。恵方巻は、大正時代に大阪の商人の間で発祥した風習に由来します。当時は、節分の時期においしく漬けあがったお新香を海苔巻きにし商売繁盛を願って食べるというもので、景気づけの意味あいが強かったようです。

恵方巻は、その年の恵方を向いて丸かじりすると、願い事が叶ったり幸運に恵まれ、無病息災や商売繁盛をもたらすとされています。さらに、縁起よく七福神にちなんで7種類の具を入れ福を巻き込んだ太巻きを食べると良いとされ、福を逃さぬよう包丁で切ったり、途中で喋ったりしてはいけません。また、太巻きを鬼の金棒(逃げた鬼が忘れていった金棒)に見立てて鬼退治ととらえる説もあります。

恵方とは、その年の福を授ける年神様(歳徳神)がいる方角でその年最も良い方角とされています。

[ 2018年・平成30年の恵方は 南南東やや右 です ]

◆ 初午(はつうま) 初午(はつうま)は、2月の最初の午の日。稲荷社の縁日で、雑節の一つとすることがある。全国で稲荷社の初午本社である京都の伏見稲荷神社の神が降りた日が和銅4年のこの日であったとされ、全国で稲荷社を祀る。この日を蚕や牛・馬の祭日とする風習もある。江戸時代には、この日に子供が寺子屋へ入門した。本来は旧暦二月の最初の午の日であるが、現在では新暦2月の最初の午の日とされている。そのため、元々は春先の行事だったのが

冬の一番寒い時期の行事となってしまった。 また今では二月最初の午の日とされるが古来は、立春以降の最初の午の日に行われていた。2月の2回目の午の日を二の午(にのうま)、3回目を三の午(さんのうま)と言いこれらの日にも祭礼を行う地方や、二の午

もしくは三の午にのみ祭礼を行う地方もある。本来は豊作祈願が主でしたが、最近では

開運・福徳・商売繁盛をもたらす神として広く人々にあがめられています。◆ 旧正月(きゅうしょうがつ) 旧正月とは旧暦の正月のことで、その年によって日にちは異なります。二十四節気の雨水(新暦2月19日ごろ)の直前の朔日(さくび)【新月】が旧暦の元日となり新暦では年によって1月22日から2月19日までの間を移動することになります。朔日を元日として始まる新年を大正月といい

15日の望の日(満月)を小正月といいます。旧正月は中国では春節と呼ばれ、現在でも新年を祝う行事が新暦の正月よりも盛大に行われます。旧正月を新年として祝う習慣は韓国や台湾、ベトナム、モンゴルでも見られます。日本では、1873年(明治6年)1月1日から新暦(太陽暦/グレゴリオ暦)に改暦された際に新暦の1月を新年として祝うようになりましたが、沖縄、奄美地方の一部では旧正月を新年として祝う風習が残っているところもあります。また、横浜の中華街、神戸の南京町、長崎新地中華街などでは旧正月に春節の行事が行われ、獅子舞や爆竹は

この時季の風物詩となっています。

二月は、暦の上では春ですが、まだ寒さが身にしみる季節です。しかし陰暦の名称の如月は、陽気が良くなりつつも寒さが残り衣(きぬ)を更に着るので「衣更着(きさらぎ)」時気が更に発達して来る「気更来(きさらき)」春に向かい草木が更に芽吹き始める「生更来(きさらき)」などの意味があるといわれます。新暦では寒い二月も陰暦の二月は現在の三月頃ですからそのような表現も的(まと)を得ております。

日本で現在の太陽暦の使用開始は明治六年からでそれまでの基本は月の満ち欠けで日を読む暦法でした。でも、月が基準では日付と季節とのずれが生じます。そこで正確な季節をあらわす指標として考え出されたのが太陽の運行を基に一年の長さを二十四等分した二十四節気です。二十四の節気は年毎に微妙に違いますが、その季節にふさわしい春分、夏至、秋分、冬至といった名称を付け、日付と季節とを一致させました。

二十四節気は立春から始まります。旧暦では、立春に近い新月の日を一月一日としていました。立春は春の始まりであると同時に、一年のスタートでもあったのです。今でもお正月のことを「新春」「初春(はつはる)」などと呼びますがそのころの名残りが残っているのですね。

まだ春は産声をあげたばかり。実際には気温が最も低い時期です。それでも、一進一退を繰り返しながら、確実にあたたかくなっていきます。日脚も延び、日差しも明るさをましていきます。ちょうどこの時期にぴったりなのが「光の春」という言葉でしょう。

俳句では、立春を過ぎると、寒さが厳しくても「余寒」「残る寒さ」「春寒(はるさむ・しゅんかん)」などといいます。どんなに冷え込んでも、心は春なのですね。きっと、気温でしか春を感じることができない人よりもずっとたくさんの春に出会うことができるのではないでしょうか。

二十四節気「立春(りっしゅん)」・東風解凍(はるかぜこおりをとく)2月4日頃春の風が川や湖の氷を解かし始める頃。

「東風」(こち)とは春風を表す代名詞。・黄鴬睍睆(うぐいすなく)2月9日頃山里で鴬が鳴き始める頃。春の訪れを告げる鴬は「春告鳥」(はるつげどり)とも呼ばれます。・魚上氷(うおこおりをいずる)2月14日頃水がぬるみ、割れた氷の間から魚が飛び跳ねる頃。

春先の氷を「薄氷」と呼びます。【雨水】 うすい:2月19日頃雪から雨へと変わり、降り積もった雪も溶けだす頃という意味です。実際にはまだ雪深いところも多く

これから雪が降り出す地域もありますがちろちろと流れ出す雪溶け水に、春の足音を感じます。二十四節気「雨水(うすい)」・土脉潤起(つちのしょううるおいおこる)2月18日頃雪がしっとりとした春の雨にかわり、大地が潤い始める頃。

「脉」は脈の俗字です。・霞始靆(かすみはじめてたなびく)2月23日頃春霞がたなびき始める頃。

春の霞んだ月を「朧月」(おぼろづき)と呼びます。・草木萌動(そうもくめばえいずる)2月28日頃草木が芽吹き始める頃。

草の芽が萌え出すことを「草萌え」(くさもえ)と言います。

立春の前日が節分です。節分は四季を分ける日でかつては立春、立夏、立秋、立冬の四回ありました。それが立春から年が始まるという考え方から、いつの間にか節分といえば年が変わる春の節分になりました。すると節分が一年最後の大晦日になります。“豆まき”の行事は中国から伝わった追儺(ついな)の儀式と平安時代に行われていた方違(かたたが)えの豆打ちに由来します。追儺は「鬼やらい」「鬼走り」「厄落とし」などと呼ばれます。中国では二千年以上も前から季節の変わり目に疫病や災害邪気をもたらす鬼を追い払う儀式があり八世紀初めに遣唐使が日本に伝えました。

節分は、冬ごもりの暗い気分を一掃し、希望にあふれる春を迎えたいという庶民の願いが一つの習俗になったと言えます。また、二月最初の午(うま)の日に、全国的に稲荷社を祀る初午の行事があります。これは農作物の豊作祈願が稲荷信仰と結びついたお祭りです。

せつぶん・せちぶんと呼ばれる「節分」は二十四節気の「立春、立夏、立秋、立冬」の各季節の始まりの前日のことを指していました。「節分」とは、節を分ける・季節を分けるという意味があるのです。江戸時代以降は、特に立春の前日を指して呼ぶようになり雑節の一つとされています。

二十四節気の、小寒から立春までとされる大寒の最後の日でもあるため、寒さはこの日あたりが一番厳しいとされてきました。季節の変わり目には「邪気・鬼が生じる」と信じられていてそれを追い払う「悪霊払い」の行事が行われます。節分の日付は毎年「2月3日」ですが、この日付は1985年から2024年までに限られているそうです。複雑な話はとても難しいのですが、節分の日付は数十年で少しずつ変わるらしいですが、立春の前日と言うことでの位置は変わりません。間接的には天体の運行と、厳密には標準時とも関連するようですが日本以外の世界の国々には「節分を祝う風習がない」ため「旧正月」のように日付の違いで話題にはならないようです。と言うことは、「節分」とは日本特有の行事だということになります。

時候の挨拶(2月・如月)

〇改まった手紙立春、向春、早春、春浅、春雪、春寒、晩冬、残雪、雪解、余寒、残寒、厳寒、梅花、紅梅、梅月、梅鴬、中陽、節分、寒明け、(上記を使用する場合は「~の候」「~のみぎり」「~の折」のいずれかを繋げる)

余寒厳しき折柄春寒ややゆるみ寒気は冴えかえり余寒なお去りがたき折から立春とは名のみの寒さ三寒四温の時節暦の上に春は立ちながら

〇親しい人への手紙春の陽気が待ち遠しい今日この頃雪解けの水もようやくぬるみ梅便りが聞こえる今日この頃冬の名残りがなかなか去らず鶯の初音が聞かれる頃となりましたいくらか寒さも緩み寒さの中にも春の足音が聞こえてきます

【新登場】アンデルセンミニ食パンのモニター5名様募集!

moon 2018-01-31 22:00:14 提供:株式会社アンデルセン

| Tweet |

企業紹介

株式会社アンデルセン

広島アンデルセン、青山アンデルセンをはじめ、全国に小売直営店舗「アンデルセン」を展開。街のホームベーカリーとして、心地よい雰囲気のもとでヨーロッパの本格のパンをお届けするだけでなく、それぞれの街にあった「the Bakery and more – パンからはじまる、ヒュッゲな暮らし。」を多彩にご提案しています。また、焼きたてデニッシュの専門店「デニッシュハート」や、パンとお料理を楽しめるレストラン「ブレッド&カンパニー」などの新業態にもチャレンジしています。

- アンデルセン クラブ

- イベント

- 【新登場】アンデルセンミニ食パンのモニター5名様募集!

- 投稿一覧

- 2月・如月 (きさらぎ)