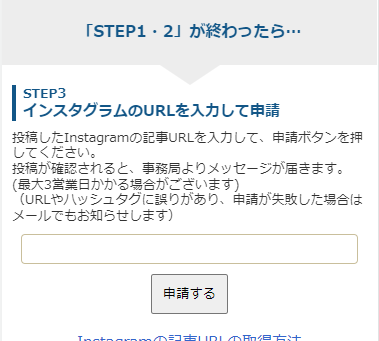

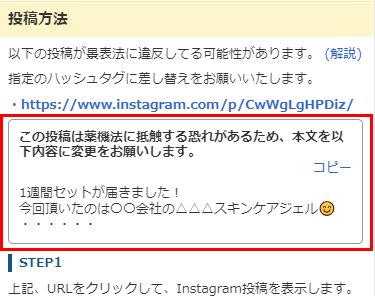

景表法改正に伴うおねがい

『口と足で描いた絵』

アクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ございませんが、当ファンサイトは

モニプラ内でのサービスを終了させていただいております。

終了したイベント、モニターに関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

| お問い合わせ先 |

|

口と足で描く芸術家協会 |

|---|

注目の無料モニター・サンプル情報はコチラ!

オファー♪【口と足で描いた絵】 メッセージを込めた付せんメモ!「マイスティッカー」 をプレゼント

今こそ出番!【口と足で描いた絵】メッセージを込めた付せんメモ マイスティッカー

新型コロナウイルスの感染予防にはご家庭内でも様々な手段がこうじられているようですね。 そんな今こそ、付せんの出番! さあ、どんどん使いましょう! このように壁にでもドンドン貼れちゃう付せんは本当に便利!何かちょっと思いついた時にサッと書いてぺらっとはがし、必要な箇所にポンと貼りつけておけば、家族の誰もが後から読めますもんね。 例えばトイレや洗面所の壁に「トイレットペーパーの残りが少ない! 大事に使え!」「帰宅後の手洗いは20秒、うがいは6回以上!」(すいません、字が下手すぎて写真に撮る勇気が出ませんでした)と書いて貼っておけば、家人の帰宅時にいちいち自分で出向いてマスク越しに不明瞭な説明する必要もないわけです。 ちなみに「平家物語」の冒頭部分、 祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。たけき者も遂にはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。 を朗唱すると大体20秒かかるそうなので、これを手を洗う際に活用すると時計を凝視してなくてもすむそうです。 まあ別に「平家物語」でなくてもいいんですが、気に入った文言で20秒がはかれるように、付せんに書いて貼っておくというのもアリだと思いますね♪ マス目があると、字を揃えてきちんと書けるので便利です♪ ちなみにここでご紹介しているのは、口と足で描く芸術家協会の【口と足で描いた絵】 メッセージを込めた付せんメモ マイスティッカー メモの一枚一枚には、"Living together with Mouth and Foot Painting Artists."という言葉が入っています。そこには「皆様も画家たちと共に…」との深い意が込められているのですね。 ↑この一番下に書かれているのがその言葉です。 カットに使われているデッサンは「モンマルトル(パリ)」。描いたのは、口で描く画家 水村 喜一郎(千葉県在住) です。 以下はサイトよりお借りしたもの。 ● 付せんメモ:7.4×10.4cm 50枚● 台紙のサイズ:7.6×10.6㎝● のり位置は上 >水村は、9歳の時に高圧線で感電し両腕を肩から失いました。しかし、不自由さを伴いながらも、先生や友人たちの温かい応援を受けながら、手の代わりに口と足を使って生活の全てにわたり何事にも果敢に挑み、自助の精神を貫き通しました。小さいころから画家を夢見ており、事故後すぐ口に筆をとり、14歳の時から油絵を描き始めます。17歳の春に初めて公募展に入選。これを機会に油絵への情熱が高まり、創作活動に打ち込みました。静寂と安らぎを宿す世界を独特の美しさで描き、「描く詩人」といわれ、技術とその絵の持つ力は傑出しています。2013年5月、長野県東御市に自身の作品を集めた「水村喜一郎美術館」を開設。同年8月には、天皇皇后両陛下(今の上皇上皇后両陛下)が来館されたことでも話題になりました。 2014年になりますが、水村にインタビューを行ったコンテンツがあります。併せてご覧ください。 トイレットペーパーやマスクの買い占めがおこると世間は殺伐とした空気に包まれてるのかと思いますが、でも急な休校措置で困っている現場には子ども達へのお弁当を提供したり、キャンセルにあった給食用の食品を積極的に購入したりと思いやりに満ちた行動の話も目にします(ツイッターで)。 何だか気持ちが荒んできたなと思った時には自分の貼った付せんに目を向けて、一番下に書かれた "Living together with Mouth and Foot Painting Artists." の言葉を読み直し、人と人は助け合ってこそ生きていくものなのだと、心を落ち着ける手助けにしています。 いらいらすることはいっぱいあるけどね!全部書き出してったら付せん一冊じゃ足りなくなるけどね!でも最後の一文がすでにそこに書かれているから、ぐっとこらえて今のこの危機を乗り切ろうって気持ちにもなるよね! この付せんが気に入った方はこちらから購入できます。 ↓ スーパーやドラッグストアにおける紙類の争奪戦に疲れたアナタ、どうせなら上質な紙を購入して気分をアゲてはいかがでしょう?病は気からと言うし、なにかと効果あるかもよ? 口と足で描いた絵ファンサイト参加中

クリス 2020-03-03 19:00:00 提供:口と足で描く芸術家協会

| Tweet |

企業紹介

口と足で描く芸術家協会

口と足で描く芸術家協会(MFPA-Mouth and Foot Painting Artists)は、

両手の自由を失った人たちが生きる勇気を得ること、

希望と自信を持つこと、

生涯をかけての仕事をすること、

自身の働きにより一定の収入を得て自立すること、

これらを目指し活動しています。

![[新製品]消臭力プレミアムアロマ サボンシリーズのインスタ投稿モニター20名様募集!](https://image.edita.jp/mp/image_data/item_img/9613920446699b4f4862f7/80_img_106886809467e262a7afa93.jpg)

![[お米の虫よけ]米唐番のインスタ投稿モニター24名様募集!](https://image.edita.jp/mp/image_data/item_img/9613920446699b4f4862f7/80_img_115304916967e2608d96a3e.jpg)